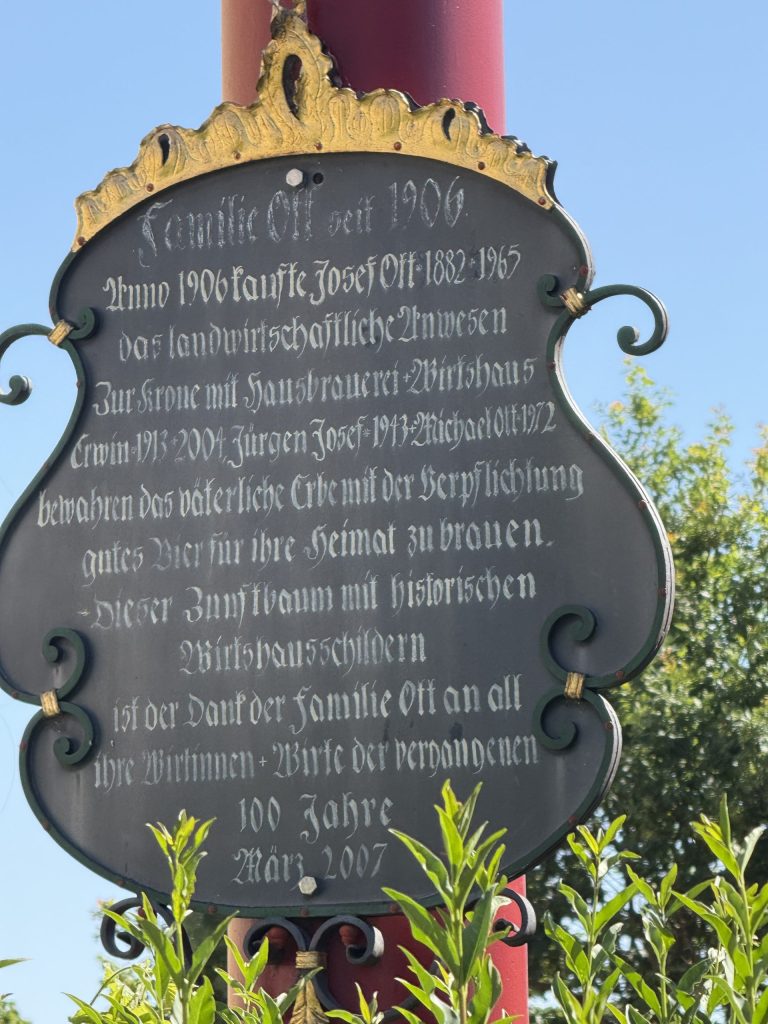

Zeichen mit Geschichte – Ehemalige „Kronenbrauerei“ Heute „Bierkrug Museum“ mit Museums-Schänke

Uns wurde die besondere Aufgabe anvertraut, historische Ausleger der Schussenrieder Brauerei Ott zu restaurieren. Über die Jahre hat der Besitzer Jürgen Josef Ott, die größte Sammlung von schmiedeeisernen Auslegern zusammengetragen. Durch seinen Freund Toni Post bin ich, Walter Steinfelder

jun, zu diesem Projekt gestoßen, um diese mit Sorgfalt und handwerklicher Präzision zu restaurieren.

Zudem entstand die Idee, einen Zunftbaum (angelehnt an den Maibaum) zu gestalten, der die historischen

Epochen wiederspiegelt: von der Romanik über die Gotik, Renaissance, Barock, Empire, Klassizismus Jugendstil bis zur Moderne – umgesetzt mit Respekt Liebe zum Detail und einem tiefen Verständnis für die stilistische Vielfalt.

Darüber hinaus durften wir neue Modelle gestalten, ganz nach Wunsch des Kunden und im Einklang mit der

regionalen Identität. Jedes Stück ist ein sichtbares Zeichen gelebter Tradition – und lädt dazu ein, mehr über die Geschichte dahinter zu erfahren.

Ein Gebäude, das Geschichte erzählt – in jedem Detail

Die äußere Gestaltung des Museums ist weit mehr als Fassade – sie ist Ausdruck von Respekt gegenüber der Geschichte und dem Stil vergangener Epochen.

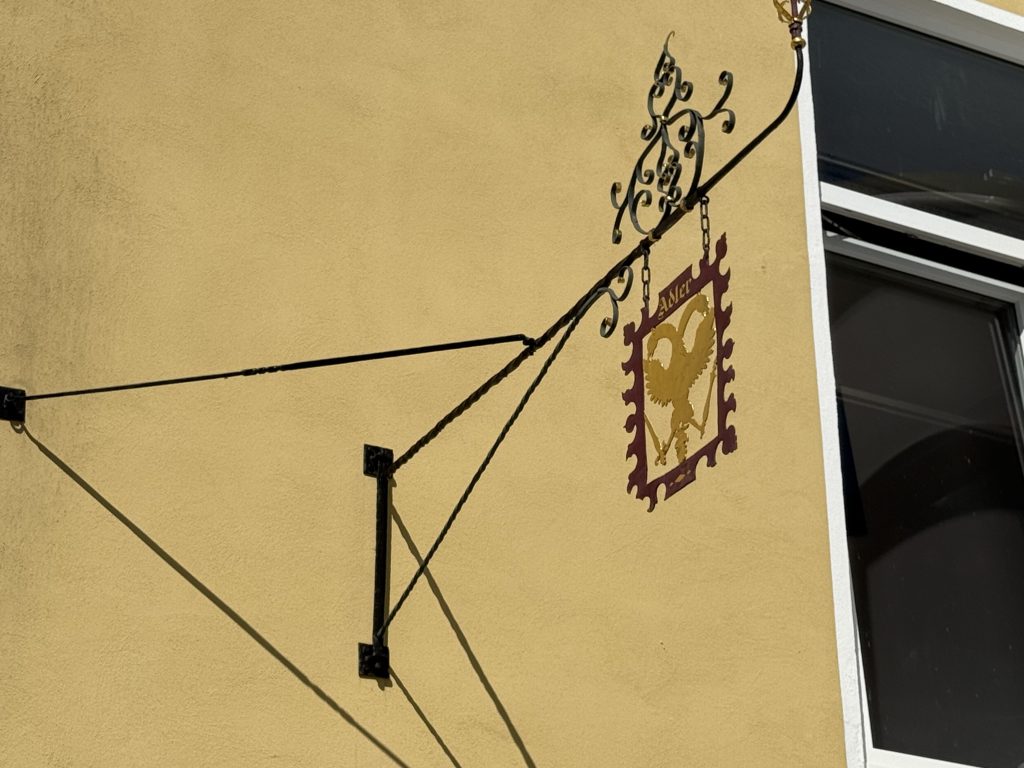

Ausleger, Treppengeländer, Fenstergitter und Blumenhalter wurden mit großer Sorgfalt gefertigt –

abgestimmt auf die Struktur und Atmosphäre des Hauses.

Jedes Element fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und trägt zur besonderen Ausstrahlung des

Gebäudes bei.

Die Gestaltung orientiert sich an den Stilprinzipien der Gründerzeit, in der das Haus erbaut wurde: klare

Proportionen, Symmetrie und geometrische Ordnung.

Der Maibaum: Zeichen der Dorfgemeinschaft

Der Maibaum gehört zu den ältesten und sichtbarsten Frühlingsbräuchen Mitteleuropas. Bereits im 13. Jahrhundert wurde er als „Baum der Freude“ erwähnt – ein Zeichen für Fruchtbarkeit, Neubeginn und Gemeinschaft.

Er wurde vermutlich bereits in der Zeit der Kälten zu Ehren der Göttin Epona errichtet – als Symbol für Schutz, Naturverbundenheit und Fruchtbarkeit.

Ob als Freiheitsbaum in der Revolution von 1848 oder als Liebesbeweis in ländlichen Regionen – der Maibaum hat viele Bedeutungen getragen und ist bis heute ein zentrales Element des Dorflebens.

Besonders eindrucksvoll sind die zahlreichen Ausleger, die am Maibaum befestigt sind. Jeder steht für ein Handwerk, das in der Region oder im Ort ausgeübt wurde – vom Schmied bis zum Müller, vom Brauer bis zum Schneider.

Diese kunstvollen Metallarbeiten wurden mit großer Sorgfalt und handwerklicher Präzision von Walter Steinfelder Senior und Junior gefertigt – zwei Meister ihres Fachs, die in ihrer Werkstatt S’Kunsthäusl in Ebenhausen historische Formen mit moderner Ausführung verbinden.

Die Ausleger greifen historische Stilrichtungen. Diese Elemente fließen in die Gestaltung ein und machen den Maibaum zu einem kulturellen Spiegel der Region.

Der Maibaum steht nicht nur für das Handwerk – er lädt ein zum Innehalten, zum Staunen und zum Gespräch.

Mit den Auslegern wird er zum lebendigen Denkmal, das die Geschichte des Ortes sichtbar macht – Jahr für Jahr, Generation für Generation.

Ausleger oder Zunft: Ein Blick auf die Geschichte einer stolzen Handwerkstradition

Die Bezeichnung „Zunft“ war im deutschsprachigen Raum nicht einheitlich:

● In Norddeutschland sprach man von „Gilde“

● Am Niederrhein von „Gaffel“

● In Mitteldeutschland von „Innung“

● In Süddeutschland und der Schweiz von „Zunft“

● In England ist „Guild“ bis heute gebräuchlich

Ein lebendiges Beispiel für die Zunfttradition ist das Zürcher „Sechseläuten“ – ein jährlicher Umzug der Zünfte am dritten Montag im April.

Die Zünfte entstanden im Hochmittelalter, als sich das Bürgertum in den Städten entwickelte.

Mit dem Wachstum der Städte und der steigenden Nachfrage nach Waren schlossen sich Handwerker zu Zünften zusammen – als Gegenmodell zur feudalen Leibeigenschaft. Das Motto lautete: „Stadtluft macht frei“ – ein Ausdruck für die neue soziale Mobilität und wirtschaftliche Selbstbestimmung.

Zünfte garantierten ihren Mitgliedern:

● Das Recht zur Berufsausübung

● Schutz vor Konkurrenz

● Gesicherte Einkünfte

● Soziale Absicherung im Alter

Sie kontrollierten Qualität, Preise, Arbeitszeiten und Ausbildung.

Lehrlinge lebten im Haushalt des Meisters, lernten 3–4 Jahre und gingen nach der Freisprechung „auf die Walz“ – eine Wanderschaft zur Weiterbildung.

Jede Zunft besaß:

● Eine Zunftfahne

● Eine Zunfttruhe mit Meister- und Gesellenbüchern

● Ein Zunftzeichen

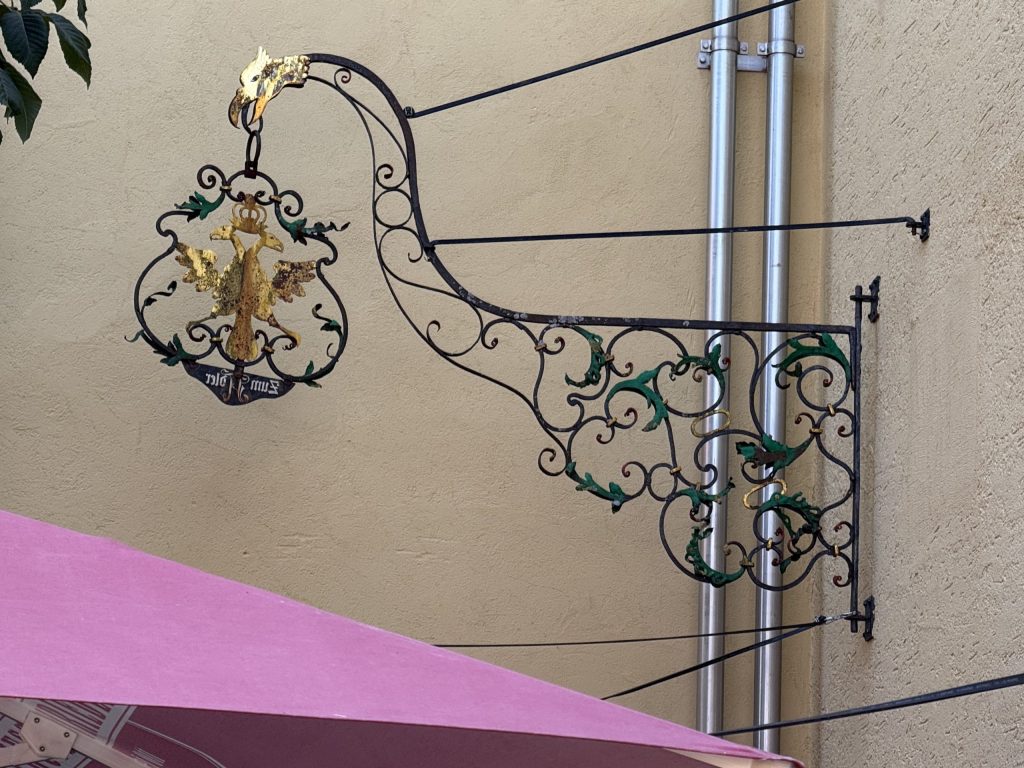

Treffpunkte waren Zunfthäuser oder Gasthäuser, wo Zunfthänger über den Stammtischen das jeweilige Handwerk präsentierten. Besonders schöne Beispiele finden sich im „Wirtshaus zum Adler“ in Saarwellingen.

Der klassische Weg im Zunftwesen begann mit der Lehre. Ein junger Lehrling – meist zwischen 12 und 14 Jahren – wurde einem Meister zugewiesen und lernte über mehrere Jahre die Grundlagen des Handwerks.

Während dieser Zeit lebte er im Haushalt des Meisters, übernahm einfache Aufgaben und entwickelte Schritt für Schritt seine Fähigkeiten.

Nach erfolgreichem Abschluss fertigte er sein Gesellenstück, erhielt den Gesellenbrief und wurde feierlich „freigesprochen“ – ein symbolischer Akt, der ihn aus dem Dienst entließ und zur Wanderschaft berechtigte.

Diese Wanderschaft – heute bekannt als „auf die Walz gehen“ – war mehr als nur Reise. Sie diente der Weiterbildung, dem Austausch mit anderen Meistern und dem Sammeln von Erfahrung in verschiedenen Regionen und Ländern.

Erst nach dieser Phase konnte der Geselle ein Meisterstück anfertigen und sich um die Aufnahme in die Zunft als vollwertiger Meister bewerben.

Der Meister übernahm nicht nur Verantwortung für sein eigenes Gewerbe, sondern auch für die Ausbildung neuer Lehrlinge – ein Kreislauf, der Wissen, Technik und Werte über Generationen weitergab.

Diese Struktur – Lehrling, Geselle, Meister – bildet bis heute das Fundament des deutschen dualen Ausbildungssystems, das Theorie und Praxis verbindet und jungen Menschen eine solide berufliche Zukunft ermöglicht.

Mit der Industrialisierung begann der schrittweise Verfall der Zünfte:

● Maschinen verdrängten traditionelle Handwerkszweige

● Die Einführung der Gewerbefreiheit (1810 in Preußen, 1869 im Norddeutschen Bund) hob den Zunftzwang auf

● Politische Reformen und wirtschaftlicher Wandel führten zur Auflösung der ständischen Privilegien

Auch interne Faktoren trugen zum Niedergang bei: das starre Festhalten an alten Rechten und die Abschottung gegenüber äußeren Einflüssen führten zur Stagnation.

Obwohl das Zunftwesen im 19. Jahrhundert weitgehend verschwand, lebt seine Tradition bis heute weiter – in Form von Innungen, Bräuchen, Zunftkleidung und symbolischen Auslegern.

Sie stehen für Qualität, Ehrbarkeit und den Stolz eines Handwerks, das über Generationen hinweg die Kultur und das Stadtbild geprägt hat.

Was der Ausleger für das Wirtshaus ist, ist das Zunftzeichen für das Handwerk: beide sind Ausdruck von Identität, Stolz und Zugehörigkeit. Sie informieren, schmücken und erzählen – über Berufe, Menschen und Werte, die über Generationen weitergegeben wurden. Ob an einem Gasthaus oder über dem Stammtisch einer Zunftstube: diese Zeichen machen Geschichte sichtbar und verbinden das Handwerk mit der Öffentlichkeit.

Macht und Würde – Die Symbolik von Krone, Adler und Löwe In der Welt der Ausleger und Zunftzeichen tragen bestimmte Motive eine besondere Bedeutung – sie sind nicht nur dekorativ, sondern Ausdruck von Geschichte, Rang und Charakter.

● Die Krone, steht für Würde, Führung und königliche Autorität. In der Heraldik symbolisiert sie den Anspruch auf Respekt und die herausgehobene Stellung eines Hauses oder Gewerbes.

● Der Adler, seit der Antike ein Zeichen weltlicher Macht, verkörpert Weitblick, Stärke und Souveränität. Als Wappentier des Heiligen Römischen Reiches war er das Sinnbild für Herrschaft und Ordnung.

● Der Löwe, der „König der Tiere“, steht für Mut, Tapferkeit und Adel. In Zunftzeichen und Wirtshausschildern zeigt er die Kraft und den Stolz eines Handwerks oder einer Gemeinschaft.

Diese Symbole wurden bewusst gewählt – sie erzählen von der Bedeutung eines Ortes, der Qualität eines Gewerbes und dem Selbstverständnis der Menschen, die dahinterstehen.